"Engel von Dachau“ und „Maximiliam Kolbe der Deutschen“ wird der Mariannhiller Missionar Pater Engelmar Unzeitig immer wieder genannt. Vier Jahre lang durchlitt der junge Priester im KZ Dachau die Hölle auf Erden. Doch auf die unsäglichen Qualen, die man ihm und unzähligen anderen zufügt hat, antwortete er stets mit Liebe. Mit seiner Meldung für die Typhusbaracken ging der 33-jährige Seelsorger schließlich freiwillig in den Tod, um „einige wenigstens zu retten“ und so zum „Strahl der wärmenden Sonne der Liebe des allgütigen Vaters“ zu werden. Am 1. März 1911 erblickte Hubert Unzeitig als drittes von fünf Kindern in Greifendorf im Sudetenland das Licht der Welt. Seine Eltern, die Bauersleute Johann und Cäcilia Unzeitig, bewirtschafteten einen bescheidenen Hof und waren tiefreligiöse Menschen. Nach der Erstkommunion 1920 und dem Besuch der Volksschule arbeitete der junge Hubert 1925/1926 zunächst für ein Jahr als landwirtschaftlicher Gehilfe. Durch die Mariannhiller Missionszeitschrift „Vergissmeinnicht“ reifte in ihm der Entschluss, Priester zu werden. 1928 trat er ins Spätberufenenseminar der Missionare von Mariannhill in Reimlingen (Diözese Augsburg) ein, legte dort 1934 das Abitur ab und ging anschließend ins Noviziat in St. Paul bei Arcen (Niederlande).

Ordensnamen Engelmar

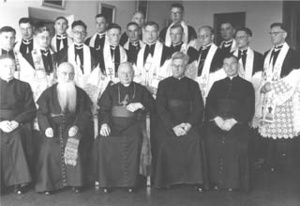

Bei seiner ersten Profess am 1. Mai 1935 erhielt er den Ordensnamen Engelmar. Das Studium der Theologie und Philosophie führte ihn ins Würzburger Piusseminar, wo er am 1. Mai 1938 seine ewigen Gelübde ablegte. Es folgten die Priesterweihe am 6. August 1939 in der Würzburger Herz-Jesu-Kirche sowie die Primiz in der Heimatgemeinde Greifendorf. Nach dem Pastoraljahr wurde Pater Engelmar der neugegründeten österreichischen Provinz unterstellt. Zunächst wirkte er einige Monate als Seelsorger in Riedegg bei Linz; schon dort erregte er die Aufmerksamkeit der NS-Behörden, da er allsonntäglich mit etwa 30 französischen Kriegsgefangenen Eucharistie feierte und verbotenerweise eine Predigt auf Französisch hielt.

1940 wurde Pater Engelmar dann zum Pfarrverweser der Pfarrei Glöckelberg im Böhmerwald ernannt. Auch hier kam der Priester, der die ihm übertragene Aufgabe sehr ernst nahm, rasch mit dem Naziregime in Konflikt: Im Religionsunterricht wurde er mit den verfänglichen Fragen von Hitlerjungen konfrontiert, die er eindeutig und konsequent beantwortete. Pater Engelmar wurde denunziert und am 21. April 1941 wegen „heimtückischer Äußerungen“ und „Verteidigung der Juden“ von der Gestapo verhaftet und ins Gefängnis von Linz gebracht. Felsenfest davon überzeugt, dass ein Irrtum vorliege, hoffte Engelmar auf rasche Entlassung. Die Hoffnung nahm ein jähes Ende, als er nach sechs Wochen Untersuchungshaft am 3. Juni 1941 ins Konzentrationslager Dachau gebracht wurde. Für den jungen Pater, der in Dachau zum Häftling Nr. 26147 degradiert wurde, begann damit eine vierjährige Leidenszeit, ein Leben in der Hölle auf Erden.

Zum wahren Frieden verhelfen

Trotz der unmenschlichen Lebensbedingungen kam niemals ein Wort der Klage über Pater Engelmars Lippen. Seine zahlreichen Briefe aus dem KZ sind von einer kaum nachvollziehbaren Heiterkeit, unerschütterlicher Hoffnung und grenzenloser Liebe getragen. Noch in der größten Not sorgte er sich um zurückgebliebene Angehörige und Pfarrkinder und suchte Hilfe im Gebet. Bereits zu Beginn seiner Leidenszeit ge-langte Pater Engelmar zu einer bewundernswerten Deutung seiner Situation. So schrieb er im Dezember 1941: „Was vielleicht manchmal als Unglück erscheint, ist oft das größte Glück. Wir sollen wohl die Friedlosigkeit in der Welt für die anderen mitfühlen und miterleben und ihnen zum wahren Frieden verhelfen.“

Immerhin war es Pater Engelmar als Häftling des so genannten Pfaffenblocks gestattet, zumindest ansatzweise ein religiöses Leben zu führen. Abgeschottet gegen die anderen Häftlinge durften die Geistlichen – mit armseligster Ausstattung – täglich die heilige Messe feiern.

Im Januar 1942 wurde Engelmar dann zur Arbeit auf der berüchtigten Plantage eingeteilt: Auf Knien und ohne jeden Schutz vor der Witterung mussten die Häftlinge auf Versuchsfeldern Unkraut jäten und in stinkenden Wassergräben herumkriechen. Selbst in dieser Situation dachte Engelmar zuerst an die anderen und rettete Mit-Häftlinge vor dem Hungertod, indem er sich die eigenen kargen Lebensmittelrationen vom Munde absparte. In allen Qualen hatte er stets das „herrliche Beispiel Christi vor Augen“, wie er im März 1942 schrieb.

Gebete ins Russische übersetzt

Am stärksten prägend für Pater Engelmars Tun war jedoch der Missionsberuf. So arbeitete er überaus engagiert in der heimlichen Lagerseelsorge mit und kümmerte sich um russische Mithäftlinge, deren Muttersprache er bald fließend sprach. Gemeinsam mit anderen Geistlichen übersetzte er Gebete aus der Bibel ins Russische, um ihnen so den Zugang zum Glauben zu eröffnen. Mit dem russischen Familienvater Peter führte er viele Gespräche über Gott; Engelmars Entscheidung, freiwillig in die Typhusblocks zu gehen, beseitigte die letzten Zweifel des Russen: Peter konvertierte zur katholischen Kirche und verehrte seinen Missionar „wie einen Heiligen“. Ein anderer russischer Häftling versprach, nach seiner Rückkehr seine Zivilehe in Ordnung zu bringen und den christlichen Glauben wieder zu praktizieren.

Im Dezember 1944 spitzte sich die Lage in Dachau immer mehr zu: Es kam zum Ausbruch einer Flecktyphus-Epidemie, an der täglich über 100 Menschen starben. Die Erkrankten pferchte man in Isolier-Baracken zusammen, wo sie unter menschenunwürdigen Bedingungen dahinsiechten und starben. Wegen der unmittelbaren Todesgefahr war kaum jemand zur Pflege der Infizierten bereit. In dieser Verlegenheit erinnerte sich die Lagerleitung der Geistlichen. Gemeinsam mit 19 weiteren Priestern meldete sich Pater Engelmar – den sicheren Tod vor Augen – freiwillig zur Pflege der Kranken. Zugleich begann damit eine rege pastorale Tätigkeit: So versuchten die Geistlichen, die „wie Boten des Himmels“ begrüßt wurden, den Todkranken zumindest ein menschliches Sterben zu ermöglichen: Sie säuberten die Baracken, wuschen die zu Skeletten abgemagerten Kranken, hörten die Beichte und spendeten die Sterbesakramente.

Heiter, ruhig und gütig

Bei allem tödlichen Ernst der Lage blieb Pater Engelmar „heiter“, „ruhig und gütig“, und „scheute kein Opfer“, wie Mithäftling Pater Johannes Maria Lenz in seinen Aufzeichnungen vermerkt hat. Die Kraft für sein Tun schöpfte Unzeitig aus seiner unermesslichen Liebe zu Gott und dem Nächsten: So schrieb er in seinem letzten Brief: „Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht erfinderisch, macht innerlich frei und froh. Es ist wirklich in keines Menschen Herz gedrungen, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Freilich trifft auch sie die rauhe Diesseitswirklichkeit (…) mit ihrer Zwietracht und ihrem Hass wie ein beißender Frost, aber die Strahlen der wärmenden Sonne der Liebe des allgütigen Vaters sind doch stärker und triumphieren, denn unsterblich ist das Gute, und der Sieg muss Gottes bleiben, wenn es uns auch manchmal nutzlos erscheint, die Liebe zu verbreiten in der Welt.“

Am 20. Februar 1945 geschah das Unvermeidliche: Schwer erkrankt wurde Pater Engelmar in die Krankenbaracke eingeliefert – Diagnose: Flecktyphus im fortgeschrittenen Stadium. Am 2. März um 7.20 Uhr starb Pater Engelmar Unzeitig, der für so viele selbst zu einem „Strahl der wärmenden Sonne der Liebe des allgütigen Vaters“ geworden ist.