Alles Wissenswerte rund um Papst Leo XIV. und seine ersten 100 Tage im Amt erfahren Sie im Sonntagblatt.

Kopfzeichnen: „Mittelmäßig“

Was nützen in der Malerei die geistvollsten Ideen, wenn dem schöpferischen Vermögen die Kraft der Zeichnung, die echte Technik und vor allem das tiefe Gefühl fehlen?“ Der 1903 in Ingolstadt geborene, ab 1907 in Würzburg aufgewachsene, Jahrzehnte in Italien lebende und schließlich im Kreis der Familie 1987 in Aschaffenburg verstorbene Künstler Fritz (ital.: Federico) Rieger schrieb diesen programmatischen Satz 1974 in sein Tagebuch. Sein Leben lang hatte er sich dem Realismus verpflichtet gefühlt, sich an der Technik der Alten Meister orientiert, sich an keiner der sich stetig wandelnden Tendenzen der Moderne beteiligt. Anders als bei manchem Abstrakten zahlte sich das Festhalten an der Tradition für Rieger aus: „Seit dem Jahre 1932 konnte ich mit Leichtigkeit (meist mit Porträts) meinen Lebensunterhalt verdienen“, notierte er 1976.

Zu seinen Modellen zählten Papst Pius XI., der Erzbischof von Berlin, Konrad Kardinal von Preysing, Maria Anna Benedicta von Spiegel OSB, Äbtissin der Benediktinerinnenabtei St. Walburg in Eichstätt, König Hussein von Jordanien, der italienische Maler Giorgio de Chirico und viele weitere Persönlichkeiten. Zunächst jedoch musste er einen steinigen Weg durch die inflationsgeschüttelten 1920er Jahre gehen.

Als Lehrling hatte er 1917 begonnen, dann arbeitete er als Zeichner bei zwei Maschinenfabriken, als Aushilfe beim Kulturbauamt Würzburg und als Lehrer für gewerbliches Fachzeichnen bei den Augustinern. Daneben belegte er am Polytechnischen Zentralverein Kurse im Freihandzeichnen (wobei er ironischerweise ausgerechnet im Kopfzeichnen die Note „Mittelmäßig“ erhielt). 1928 hatte er endlich sein Ziel erreicht, in die Akademie der Bildenden Künste in München aufgenommen zu werden. Von acht Bewerbern war er der Einzige, der für die Zeichenklasse von Professor Julius Diez 1928 zugelassen wurde. Mehr aber als für den Unterricht interessierte sich Rieger für Alte Meister in der Pinakothek, die er kopierte. Sein großer Förderer wurde Professor Max Doerner, ein Erforscher historischer Maltechniken. Er schickte ihn1933 auf eine Studienreise nach Italien. Dort lernte er nicht nur die Meister der Renaissance kennen, sondern auch seinen Lebenspartner, den Schriftsteller Giuseppe Boglione.

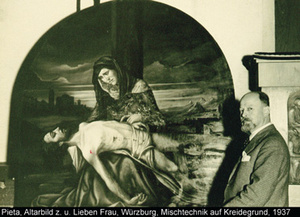

Bevor Rieger endgültig nach Italien übersiedelte, entstanden in Würzburg noch Altarbilder für das Kilianeum (1945 zerstört), eine Pietà für „Unsere liebe Frau“ und ein Bildnis des von den Nationalsozialisten abgesetzten Oberbürgermeisters Dr. Hans Löffler. Das Dritte Reich war für den Pazifisten Rieger ein Greuel, der Zweite Weltkrieg noch mehr. Im Krieg musste der Künstler als Dolmetscher der deutschen Truppen in Oberitalien dienen. Nach deren Abzug flüchtete er sich in eine psychiatrische Anstalt, wo er Skizzen geistig Behinderter anfertigte, die er später in Gemälde wie „Don Quichotte“ und „Der Graf und der Fürst“ umsetzte. Ein Zyklus von Antikriegsbildern entstand, der sich heute im Museo Storico Italiano della Guerra (Italienisches Kriegsmuseum) in Rovereto befindet. Nicht zuletzt deshalb erhielt er unter zahlreichen Auszeichnungen auch den Dag-Hammarskjöld-Preis der Stiftung „Pax mundi“. Den Adelstitel verlieh ihm 1963 in Rom der Patriarch von Antiochien. Nach dem Krieg rechnete man Rieger dem „Movimento dei pittori oggettivi“, der „Bewegung der gegenständlichen Maler“, zu. Auf der Apenninhalbinsel wusste man realistische Kunst höher einzuschätzen als in der Bundesrepublik, die einseitig der Abstraktion zugeneigt war.