Für die wenigsten mittelalterlichen Kunstwerke liegt ein genaues Entstehungsjahr vor. Für das bronzene Taufbecken im Mittelgang des Würzburger Doms hingegen schon. Dass es genau bekannt ist, liegt an der lateinischen Inschrift, die das runde Becken am oberen Rand umläuft. Sie lautet: „Im Jahr der Fleischwerdung des Herrn 1279, unter der Herrschaft des römischen Königs Rudolf in seinem sechsten Jahr und unter Berthold von Stanberg, dem Bischof dieser Kirche, in seinem fünften Pontifikatsjahr angefertigt auf Veranlassung des Pfarrers Walther, seines Kaplans.“

Acht Reliefs

Umschreitet man das Taufbecken im Uhrzeigersinn, zeigt es – durch architektonische Elemente gegliedert – acht Szenen des Lebens und Wirkens Jesu: Verkündigung, Geburt, Taufe im Jordan, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und Jüngstes Gericht. Für das österliche Geschehen sind vor allem das vierte und fünfte Relief mit Kreuzigung und Auferstehung interessant. In der Kreuzigungsszene erblickt der Betrachter neben Jesus Maria und Johannes, die unter dem Kreuz Zeugen von Jesu Tod werden. Am Fußende des Kreuzes liegt ein Totenschädel unter den Füßen Christi, der als Schädel Adams gedeutet wird. Durch seinen Opfertod erlöst Christus die Menschheit vom Sündenfall der Stammeltern, was der Schädel Adams verdeutlicht. So heißt es in 1 Kor 15,22: „Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden.“Den Tod überwunden

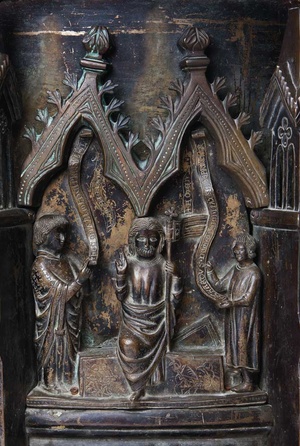

Das Lebendige ist dann auch Thema im nachfolgenden Relief mit der Auferstehungsszene. Es zeigt Christus gemäß einer vor allem im deutschen Hochmittelalter üblichen Darstellungstradition beim Heraustreten aus dem Sarkophag. Seine Rechte hat er dabei zum Segensgestus erhoben. Der Tod, dessen Symbol der Sarkophag ist, wird überwunden. Dafür steht dann auch die Siegesfahne in der Linken Jesu. Zwei weitere Figuren können durch die Inschriften auf ihren Spruchbändern identifiziert werden. Bei der größeren Gestalt handelt es sich um den Stifter, Dompfarrer Walther, der in der umlaufenden Inschrift am oberen Beckenrand erwähnt wird. „Walther, Pfarrer von Würzburg“ ist auf seiner Schulter vermerkt. Sein Spruchband besagt weiter: „Dies Werk habe ich für dich, erhabener Bischof Gottes Kilian, errichtet.“ Auf dem Band der kleineren, weniger aufwändig gekeideten Figur steht: „Eckhard heiße ich; mir sei, so bitte ich, Frieden.“ Hier tritt der Handwerksmeister Eckhard aus Worms in Erscheinung, der das Taufbecken im Auftrag des Würzburger Dompfarrers gegossen hat.Ewiges Leben

Die Figuren des Stifters und des Handwerksmeisters stehen jedoch nicht nur für sich selbst. Sie versinnbildlichen auch die Gläubigen, die durch Christi Auferstehung am ewigen Leben teil haben. „Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein“, heißt es in Röm 6, 4–5. Grundlage dafür ist die Taufe. Im Mittelalter verwendete man Taufbecken, die meist aus Stein, seltener aus wertvollem Metall bestanden, um das an den einstigen Haupttaufterminen – dem Karsamstag und der Pfingstvigil – geweihte Taufwasser aufzubewahren. Die Verziehrung der Becken mit biblischen Motiven erfüllte dabei sicherlich nicht rein dekorative Zwecke. Da der Großteil der Menschen im Mittelalter nicht lesen konnte, sollten die Bilder auch Glaubensinhalte vermitteln.Einzigartig im Süden

Das Würzburger Taufbecken aus Bronze ist das einzige, das sich in Süddeutschland erhalten hat. Ein Grund dafür ist, dass viele mittelalterliche Bronzetaufbecken wegen des Materialwerts eingeschmolzen wurden – auch weil sich später neues Taufgerät, wie Taufschüsseln und Taufkannen, durchsetzte. Das Würzburger Taufbecken überdauerte die Jahrhunderte. Es wechselte lediglich den Standort. Bei der Domrenovierung 2011/12 kehre es auf Bestreben von Kunstreferent Dr. Jürgen Lenssen von der etwas versteckt gelegenen Taufkapelle an seinen ursprünglichen Aufstellungsort zurück. Im Mittelgang nimmt das Taufbecken, in dem als Wegekirche konzipierten Dom, nun eine zentrale Stelle auf dem geistlichen Weg der Dombesucher zum Altar hin ein.Und die Fußabdrücke des Heilands? Die lassen sich auf dem Relief mit der Himmelfahrtsdarstellung entdecken: Unten auf einem Sockel die Fußabdrücke, oben schwebt Jesus aus dem Bild – nur ein Stück seiner Beine und die Füße sind noch zu sehen. Fast wie in einem Comic. Den sicherlich auch Kinder gerne entdecken. Anna-Lena Herbert