Gang ins mystische Dunkel

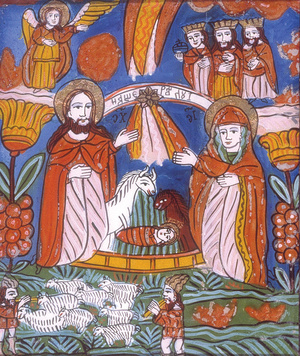

Untergebracht sind die meisten der Hinterglas-Ikonen in einem eigens für sie gebauten, dunklen, sechseckigen Raumgebilde, an dessen schwarzen Wänden rund 200 dieser Bilder dicht an dicht hängen. Der ahnungslose Besucher, der sozusagen aus dem Hellen des Museums, in ein mystisches Dunkel eintaucht, ist zunächst erschlagen von der Fülle der Heiligenbilder, die sich ihm erst nach genauerem Hinsehen als thematisch geordnet offenbaren: Beginnend mit der Darstellung der Dreifaltigkeit gleich am Eingang, über die Themen Engel, Sündenfall, Prophet Elias, Christus, Gottesmutter, Heilige, bis zum Jüngsten Gericht und dem Allerheiligenbild spannt sich der Bogen der Bildthemen. Allen hier ausgestellten HinterglasIkonen gemeinsam – auch jenen fünf mit der Geburt Jesu – ist ihre geographische wie zeitliche Einengung auf das Gebiet Siebenbürgens vom 18. Jahrhundert bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Vor allem der sprunghafte Anstieg von orthodoxen Rumänen in der zum größten Teil von Deutschen besiedelten Region brachte gegen Ende des18. Jahrhunderts einen sich stetig steigernden Bedarf an Heiligenbildern mit sich. Da die Holztempera-Ikonen aus den orthodoxen Nachbarländern recht teuer waren, besann man sich in Siebenbürgen zur Deckung des großen Bedarfs auf eine billigere Variante. Quarzsand und Brennholz für die Erzeugung des gläsernen Bildträgers gab’s in dem Karpatenland in Hülle und Fülle, sodass einer Herstellung im zunächst ländlich-bäuerlichen Milieu – ab der zweiten Hälfte des19. Jahrhunderts verstärkt auch in industriell arbeitenden Glasfabriken – nichts mehr im Wege stand.

Doch zumeist in kleinen Werkstattgemeinschaften von drei bis fünf Personen wurden die Ikonen in der Regel nach Vorlagen (Kupferstichen- und Holzschnitten) hergestellt. Wie in anderen Handwerkszweigen, so bildete sich auch hier einen Spezialistentum heraus. Die einen waren für die Umrisszeichnung zuständig, die spiegelverkehrt, wie auch die Farben selbst, auf der Rückseite der Glasplatte aufgebracht wurde; andere Helfer wiederum kümmerten sich um die Herstellung des hölzernen Rahmens und des Rückendeckels. Bis zu 20 Ikonen konnte so ein gut eingespieltes Team am Tag schaffen. Vertrieben wurde die zerbrechliche Ware von Wandergesellen auf Jahrmärkten, oder auch von Hausierern. Ihre Kunden waren ausschließlich Rumänen, Orthodoxe und auch „Unierte“ (griechisch-katholisch).