Die im Vorfeld der Synode gestartete Umfrage unter deutschen Katholiken offenbarte, dass die Frage nach dem Glauben den meisten unter den Nägeln brannte. Fast 60 Prozent der 4,5 Millionen beantworteten Fragebögen machten „die Glaubensnot des heutigen Menschen“ zum Thema. „Unsere Hoffnung“ greift diese Nöte auf. „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ (1 Petr 3,15) Dieses Bibelzitat ist der Leitgedanke von „Unsere Hoffnung“. Damit wollte sich die Kirche in Deutschland öffnen.

Nie zu träumen gewagt

Pate stand die Pastoralkonstitution der Zweiten Vatikanischen Konzils „Gaudium et spes“. „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute ... sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“ lautet der erste Satz des prominenten Vorbildes, in dem sich die „Verbundenheit der Kirche mit der ganzen Menschheitsfamilie“ ausdrückt. Von diesem Geist der Solidarität waren die Synodalen mitgeprägt – allen voran der Präsident der Synode, Kardinal Julius Döpfner, einer der vier Moderatoren beim Konzil.

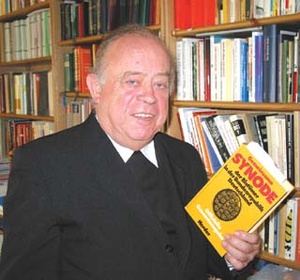

In Rom verfolgte Paul-Werner Scheele 1964/65 das Zweite Vatikanische Konzil als Journalist für eine überregionale Tageszeitung. Die allgegenwärtige Aufbruchstimmung war für ihn ein Meilenstein: „Auf dem Konzil war ja vieles entschieden worden, von dem man nie zu träumen gewagt hätte.“ Mit der Würzburger Synode sollten schließlich diese Entscheidungen in Deutschland umgesetzt werden. Dass der frisch geweihte Paderborner Weihbischof 1975 an der 7. Vollversammlung teilnehmen und im Namen der deutschen Bischöfe den Entwurf „Unsere Hoffnung“ verteidigen durfte, war für den 47-Jährigen etwas Besonderes. Zwar war er es gewohnt, vor vielen Menschen zu sprechen. „Aber als Newcomer unter den Bischöfen war es schwierig, klare Position zu beziehen“, sagt Scheele im Rückblick.

Exquisit, aber unverständlich

„Unsere Hoffnung“, das Grunddokument der Würzburger Synode, hat eine lange und beschwerliche Entstehungsgeschichte. Ursprünglich lagen die beiden Entwürfe „Warum Glauben“ und „Wozu Kirche“ vor. Die Sachkommission I „Glaubenssituation und Verkündigung“ verwarf sie jedoch und beauftragte den Münsteraner Fundamentaltheologen Johann Baptist Metz, einen Textvorschlag zu erarbeiten. Metz’ politische Theologie war allerdings umstritten. „Man warf dem Grundtext vor, er sei marxistisch. Von der Theologie bleibe nicht viel übrig“, erinnert sich Bischof Paul-Werner. Die Kölner Kirchenzeitung habe damals beispielsweise geschrieben, dass die Synode nicht mehr katholisch sei, wenn sie diesen Text verabschiede. Doch für Bischof Paul-Werner ist es das wichtigste Dokument der Würzburger Synode. Damals sagte er in seiner Rede: „Viele warten auf ein wahrhaft geistliches Wort, weil sie des Streits um Strukturen müde sind.“ Und auch heute noch meint er: „Der Text war es wert, verteidigt zu werden.“

Neben der politischen Ausrichtung war auch die Sprache ein Streitpunkt. Während Bischof Scheele heute von einer „etwas eigenen Sprache“ spricht, wurde der Rottenburger Bischof Georg Moser 1975 deutlicher: „Die Sprache ist exquisit, aber für 80 Prozent der Menschen leider unverständlich.“ Bis zum Schluss wurde am Text herumgefeilt. Schon allein der Untertitel wurde mehrmals umgearbeitet. Aus „Vom Versuch, heute Kirche zu sein“ wurde zunächst „Ein Glaubensbekenntnis in dieser Zeit“. Der endgültige Untertitel lautete schließlich „Ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit“. Die Bischöfe wollten Anklänge an das offizielle liturgische Glaubensbekenntnis vermeiden. „Ich habe deutlich gemacht, dass es ein, aber nicht das Glaubensbekenntnis ist“, betont Scheele.

Keine faulen Kompromisse

Solche – oftmals langwierigen –Diskussionen unter den Synodalen bewertet Scheele als äußerst produktiv. „Es war ein praktizierter Dialog aller Vertreter des Gottesvolkes“, meint er. Deshalb sei es auch besonders wichtig gewesen, dass so viele – nämlich fast 150 – Laien unter den Synodalen waren. Mit der Devise „Alles oder nichts“ sei man dabei nicht weit gekommen. „Kompromisse mussten einige geschlossen werden, allerdings war nie ein fauler dabei“, lobt Bischof Paul-Werner die Streitkultur der Synodalen. Zur Kompromissbereitschaft habe auch der Frankenwein seinen Teil beigetragen. „Viele Streitpunkte konnten nicht in der Aula, aber wohl abends bei einem Schoppen aus dem Weg geräumt werden“, sagt der Altbischof mit einem Augenzwinkern.

Neben dem Grundsatzdokument „Unsere Hoffnung“ sieht Bischof Paul-Werner den Beschluss „Missionarischer Dienst“ als Schlaglicht der Synode. Die Mission – bislang nur Sache der Orden – wurde nun zur Aufgabe der gesamten Kirche. „Mission ist nicht Hobby einiger Spezialisten, sondern unser aller Aufgabe“, bringt Scheele es auf den Punkt. Gerade durch diese Perspektive werde die Kirche katholischer, das heißt allumfassend und universal.

Wege suchen im Gespräch

Bischof Paul-Werner bedauert, dass es zu manchen Themen keine Antworten aus Rom gibt, wie etwa zum Diakonat der Frau. „Die Würzburger Synode hat jedoch ihre Grenzen gehabt“, sagt Scheele und verweist auf Zeitaufwand und Zweckmäßigkeit. In seiner 24-jährigen Amtszeit als Würzburger Diözesanbischof hat er mit dem pastoralen Dialog „Wir sind Kirche – Wege suchen im Gespräch“ versucht, die Synodenbeschlüsse vor Ort fortzuführen. Dabei wurde 1993 begonnen, die kirchliche Situation in der Diözese Würzburg zu reflektieren. Mehr als 30000 Gläubige haben sich an einer Befragung zu ihren Hoffnungen, Freuden, Sorgen und Ängsten beteiligt. Die Auswertung erbrachte 23 Beschlusstexte von „Ehe- und Familienpastoral“ über „Zölibatsverpflichtung“ bis hin zum „Image der Kirche“.

Mit der Umsetzung der Synode in der Diözese Würzburg ist Bischof Paul-Werner zufrieden. In vielen anderen deutschen Diözesen sei die Synode allerdings unter ferner liefen behandelt worden. „Ich wäre froh, wenn die Beschlüsse insgesamt bekannter wären“, sagt Scheele. Wäre eine neue Synode angesetzt, gehörten für ihn Themen wie Globalisierung, Säkularisierung und Bioethik unbedingt auf die Tagesordnung. „Das sind die Herausforderungen für den Glauben in unserer Zeit“, sagt er. Allen Unkenrufen zum Trotz dürfe für ihn ein Thema auf keinen Fall fehlen: die Ökumene.

„Unsere Hoffnung“ – Ein Bekenntnis zum Glauben

Wer bin ich? Diese Frage muss sich auch die Kirche immer wieder stellen. Eine Antwort darauf hat die Synode in dem Dokument „Unsere Hoffnung“ versucht. Es geht um „ein Bekenntnis zum Glauben in dieser Zeit“. Die Synodalen versuchten, den Graben zwischen der Welt des Glaubens und des Alltags zu überwinden. Alte Glaubensformeln wurden mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit verknüpft. „Nichts fordert so viel Treue wie lebendiger Wandel“, lautet eine einleitende Selbstverpflichtung. Dieser Wandel war gewollt, und zwar als Erneuerung des Glaubens. Schon im Vorfeld der Synode beklagten viele Katholiken eine Glaubensnot, eine Unsicherheit, den christlichen Glauben zu leben. Mehr als zwei Jahrzehnte nach Ende des Zweiten Weltkriegs war die Gesellschaft geprägt von gewaltigen Umbrüchen und Ereignissen: Vietnam-Krieg, 68er Bewegung, sexuelle Revolution und Liberalisierung. In diese Situation hinein musste der Glaube neu formuliert werden. Dazu wollten sie eine Hilfestellung.

Der schließlich wichtigste Text der Würzburger Synode „Unsere Hoffnung“ greift diesen Wunsch auf, entwirft jedoch keine Betriebsanleitung für das Christsein im Alltag. Den Grundtext verfasste Professor Johann Baptist Metz, der das Dokument durch seine politische Theologie prägte. In mehreren Bearbeitungsschritten wurde der zentrale Gedanke stärker herausgearbeitet: die Hoffnung. Mit großer Mehrheit beschlossen die Synodalen den Text am 22. November 1975: 225 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen, 15 Enthaltungen. Er gliedert sich in vier Teile:

Teil I „Zeugnis der Hoffnung in unserer Gesellschaft“ ist der grundlegende und längste Abschnitt. Er behandelt einzelne Sätze des Apostolischen Glaubensbekenntnisses und entfaltet darin die Hoffnung des christlichen Glaubens. Schlagworte sind „Gott als Grund unserer Hoffnung“, „Leben und Sterben Jesu Christi“, „Auferweckung“, „Gericht und Vergebung“, „Reich Gottes“, „Schöpfung“ und „Gemeinschaft“.

Teil II „Das eine Zeugnis und die vielen Träger der Hoffnung“ stellt heraus, dass jeder Einzelne aufgerufen ist, die Kirche zu erneuern und sein Christsein zu leben. „Die eine Nachfolge muß viele Nachfolgende, das eine Zeugnis viele Zeugen, die eine Hoffnung viele Träger haben.“ Jeder wisse sich in einer erneuerten Kirche verantwortlich für das Zeugnis der Hoffnung. Ausdrücklich weist der Text die Amtsträger in unserer Kirche darauf hin, für die verschiedenen Formen und Träger gelebter Hoffnung und praktizierter Nachfolge offen zu sein. Die Pflicht des Amtes sei es nicht nur, die falschen Geister zu wehren, sondern auch, den oft unbequemen und spontanen Geist Gottes zu suchen.

Teil III nennt beispielhaft vier „Wege in die Nachfolge“. Nachfolge bedeutet die Erfahrung des Kreuzes, der Armut, der Freiheit und der Freude. Gerade die Freude müsse bei der Erneuerung deutlich werden, damit das Zeugnis der Hoffnung in unserer Gesellschaft einladend wirke.

Der letzte Abschnitt, Teil IV „Sendung für die Gesamtkirche und Gesamtgesellschaft“, formuliert vier vorrangige Aufgaben für das kirchliche Leben: 1. Ökumene als Einheit der getrennten Kirchen, 2. Dialog und Versöhnung mit dem jüdischen Volk, 3. Solidarität mit den armen Kirchen als Ausdruck der Katholizität, 4. Verantwortung für die gesamte Gesellschaft. „Unsere Hoffnung“ schließt sich im positiven Grundton an die Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“ des Zweiten Vatikanischen Konzils an und ermutigt zum Christsein in dieser Welt.